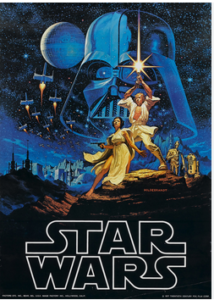

映画史に名を刻む『スター・ウォーズ/新たなる希望』は、ジョージ・ルーカスの革新的な発想と、それを支える制作スタッフの情熱によって誕生しました。

この作品の背後には、数々の挑戦と偶然、そして奇跡のような瞬間が隠されています。

今回は、ジョージ・ルーカスがどのようにこの宇宙叙事詩を創り上げたのか、その制作スタッフの舞台裏エピソードを交えながら、深く掘り下げてご紹介します。

- 『スター・ウォーズ』誕生の背景と企画成立までの苦労

- 特撮技術と革新的な撮影手法の舞台裏

- 無名キャスト起用の理由とスタッフとの信頼関係

公式サイトより引用

ジョージ・ルーカスが直面した『スター・ウォーズ』制作の最大の試練とは

『スター・ウォーズ/新たなる希望』は、ジョージ・ルーカスの情熱と執念から生まれた映画でした。

しかしその制作には、数々の試練と断念、そして偶然が重なった裏話が存在しています。

この章では、ルーカスがどのようにこの壮大な宇宙叙事詩を構想し、制作までに乗り越えてきた最大の困難について掘り下げていきます。

『フラッシュ・ゴードン』の映画化失敗から始まった

ルーカスは1973年、『アメリカン・グラフィティ』の成功を受けて、子供の頃から憧れていた『フラッシュ・ゴードン』の映画化を切望しました。

しかし原作の映画化権を獲得できず、夢は破れることになります。

それでも諦めなかった彼は、自分自身で「全く新しい銀河冒険活劇」を創造するという決意を固めたのです。

ユニバーサルとユナイトに断られた企画書

完成したシナリオを携えて、ルーカスはまずユニバーサル映画を訪ねました。

しかし担当者から返ってきた言葉は、「これは子供向けの映画だろう?」という冷たいものでした。

次に訪れたユナイト映画では、「うちにはジェームズ・ボンドがいるから」とあしらわれ、再び門前払い。

このように当初は、誰からもその価値を理解してもらえなかったのです。

20世紀フォックスで運命が動き出す

転機が訪れたのは、20世紀フォックスに企画を持ち込んだときでした。

ちょうど当時の社長アラン・ラッド・ジュニアは、「従来とは違う何か新しいこと」を求めていた人物でした。

ルーカスの熱意と構想に心を動かされたラッド・ジュニアは、映画化の許可を出し、ついに『スター・ウォーズ』の制作が始動します。

こうした一連の出来事は、スター・ウォーズが偶然と挑戦の連続で誕生したことを物語っています。

そして何より、ルーカスが何度断られても諦めず、創造の火を絶やさなかったからこそ、世界はこの銀河の物語に出会えたのです。

伝説のスタッフたちが生んだ革新的技術と発想

『スター・ウォーズ/新たなる希望』の魅力は、物語だけでなく、その映像技術にもあります。

当時の映画界では考えられなかったような映像表現を実現するために、多くの伝説的スタッフたちが革新的な技術を生み出しました。

その挑戦の軌跡は、現在のVFX技術の礎ともなっています。

ILM(インダストリアル・ライト&マジック)の創設

ジョージ・ルーカスは、ハリウッドの既存の撮影技術では自分の構想を実現できないと感じていました。

そのため、彼は自ら特殊効果専門の制作会社「ILM(インダストリアル・ライト&マジック)」を創設。

初期メンバーには、若き日のジョン・ダイクストラやフィル・ティペットなど、後の映画界を牽引する才能たちが集結しました。

モーションコントロールカメラの開発

ILMが最初に手掛けたのが、モーションコントロールカメラシステム「ダイクストラフレックス」の開発でした。

このカメラによって、ミニチュアの宇宙船を精密に撮影し、複数の動きを完璧に重ねることが可能となったのです。

これにより、XウィングとTIEファイターのドッグファイトが生き生きと映像化されるようになりました。

ミニチュアと実写合成の絶妙なバランス

当時はCG技術が存在せず、映像の多くはミニチュアと手作業による合成で表現されました。

スター・デストロイヤーやXウィングなどの宇宙船模型は、非常に精密かつ緻密に作り込まれただけでなく、あえて凹ませたり傷をつけたりすることで、使い古されたリアル感を演出しています。

この技法によって、まるで何年も銀河を駆け回ったかのような「歴史」を感じさせるビジュアルが生まれました。

これは、それまでのSF映画にはなかった革新的な手法であり、特撮界の常識を覆すものでした。

「2001年宇宙の旅」を超える挑戦

1968年に公開されたスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』は、それまでのSF映画における特撮の金字塔でした。

しかし『スター・ウォーズ』のスタッフは、その映像美を研究しつつも、さらに臨場感とスピード感を備えた映像表現に挑みました。

実際に『スター・ウォーズ』は「2001年」を超える臨場感とダイナミズムを手にした、と多くの批評家や観客が賞賛しています。

編集者マーシャ・ルーカスの感性が映画を救った

意外な立役者が、ルーカスの当時の妻であり編集者だったマーシャ・ルーカスです。

彼女はデス・スター突入シーンなど、クライマックスに向けたテンポの緩急を絶妙に調整し、物語全体の緊張感とカタルシスを高めました。

マーシャの編集がなければ、あの戦闘シーンはここまで名場面にはならなかった、とスタッフたちは口を揃えています。

このように、革新は、ひとりの才能ではなく、チーム全体のひらめきと努力から生まれました。

『スター・ウォーズ』の映像革命は、後続の映画に多大な影響を与え続けています。

名シーン誕生の舞台裏とハプニング集

『スター・ウォーズ/新たなる希望』の名シーンの数々は、その裏にある想像を超える試行錯誤と偶然の産物によって生まれています。

現場では数えきれないハプニングやトラブルが発生しながらも、それらがむしろ映画に深みと魅力を与えていました。

ここでは、誰もが知る名場面の“舞台裏”に焦点を当ててご紹介します。

タトゥイーンの灼熱地獄と現地トラブル

物語の冒頭を飾る砂漠の惑星タトゥイーンは、実際にはチュニジアの砂漠地帯で撮影されました。

しかしこのロケ地では、撮影機材が熱で故障したり、予期せぬ嵐でセットが吹き飛ばされたりと、過酷すぎる環境との戦いが続きました。

加えて、現地の言語や習慣に不慣れだったこともあり、スタッフ間の連携にも大きな支障が出たといいます。

ストームトルーパーの「頭ゴツン」事件

ファンの間では有名な“ストームトルーパーが扉に頭をぶつけるシーン”は、本来カットされるはずのNGでした。

しかしルーカスはそのリアリティとユーモアを気に入り、あえて本編に残したと言われています。

このワンシーンは今や「スター・ウォーズあるある」として親しまれ、後年の作品でもオマージュされるほどの伝説となりました。

ダース・ベイダーの声が誕生した秘話

ダース・ベイダーの象徴的な声は、俳優ジェームズ・アール・ジョーンズによって後付けされた音声です。

当初スーツ内で台詞を演じていた俳優デヴィッド・プラウズの声では、重厚さが足りなかったため、編集段階で声優による吹き替えが決定されました。

この判断が、結果的にベイダーの威圧感と神秘性を倍増させる大きな要因となったのです。

こうした舞台裏の偶然やトラブルが、映画の持つ“生きた感触”や“リアルな魅力”を支えていました。

完璧に計算された作品ではなく、現場での工夫と柔軟さが名作を生んだのだということが、こうしたエピソードからも伝わってきます。

キャストとの信頼関係が作品を高めた理由

『スター・ウォーズ/新たなる希望』の成功の裏には、監督とキャストの間に築かれた信頼関係と、大胆なキャスティング戦略がありました。

特撮に大部分の予算を投入した結果、主演に大物俳優を起用する余裕はなく、無名に近い若手俳優たちが抜擢されたのです。

しかし、そのことがむしろ、作品に新鮮な魅力とリアリティをもたらしました。

無名の若手俳優たちの抜擢

主人公ルーク・スカイウォーカーには、当時テレビドラマでしかほとんど知られていなかったマーク・ハミルを起用。

レイア姫には、歌手エディ・フィッシャーと女優デビー・レイノルズを両親に持つキャリー・フィッシャーが選ばれました。

そしてハン・ソロ役には、当時「アメリカン・グラフィティ」に小さく出演していたハリソン・フォードが抜擢されます。

彼は当時、俳優業から離れ大工として働いていたというのは、ファンの間でも有名な逸話です。

若手キャストが放つ新鮮なエネルギー

無名だった彼らだからこそ、観客は“俳優の顔”ではなく“キャラクターそのもの”として受け入れることができたのです。

セリフや動作の一つひとつに、等身大のリアルな感情がにじみ出ており、観る者に強い共感を呼び起こしました。

また、撮影現場でも彼らは非常に柔軟で、演出への対応力やチームとの協調性に優れていたといわれています。

名優アレック・ギネスとピーター・カッシングの存在感

若手キャストを支えるため、ルーカスは限られた予算の中で2人の名優の起用に成功しました。

ひとりは『戦場にかける橋』などで知られるイギリスの名優アレック・ギネス。オビ=ワン・ケノービ役として、作品に重厚さと精神的な深みを与えました。

もうひとりは、『吸血鬼ドラキュラ』で有名なピーター・カッシング。ターキン総督として冷徹な存在感を放ち、銀河帝国の威圧感を見事に体現しました。

こうした若手とベテランのバランスは、物語に多層的な深みをもたらす要因となり、観客の没入感を強めました。

キャスト同士、そして監督との間に築かれた信頼が、『スター・ウォーズ』を名作たらしめた最大の要因と言えるでしょう。

『スター・ウォーズ/新たなる希望』の成功の鍵には、監督とキャストの間に築かれた信頼関係が深く関係しています。

俳優たちは決して名の知れた存在ではありませんでしたが、ルーカスのビジョンに共鳴し、時に脚本や演出にも積極的に関わりました。

本作が「チームで作り上げた映画」と呼ばれる所以は、この現場での信頼に裏打ちされているのです。

ハリソン・フォードが脚本を読み直したわけ

ハン・ソロ役を演じたハリソン・フォードは当初、他の役でオーディションに参加していた俳優でした。

しかし彼の自然な演技と独特のユーモアがルーカスに気に入られ、キャストに抜擢されます。

フォードは脚本の中の硬いセリフに対して、「誰がこんな台詞を言えるんだ」と率直に意見を述べ、一部のセリフは即興で調整されることになりました。

キャリー・フィッシャーとマーク・ハミルの即興演技

レイア姫役のキャリー・フィッシャーと、ルーク役のマーク・ハミルも、非常にオープンな姿勢で作品に臨んでいました。

2人は劇中の感情の流れに合わせて、細かな演技のニュアンスをその場で調整。

特に牢屋のシーンでは、緊張と笑いが混じるような空気感が自然に生まれ、その即興性が作品にユーモアとリアリティを与えました。

現場でのジョージ・ルーカスのディレクションスタイル

ルーカス監督は、演出面ではあまり多くを語らず、俳優の自主性に任せるスタイルでした。

彼はセリフや動きに関しても最低限の指示しか出さず、その分キャストたちが自分なりの解釈を探ることを歓迎していたのです。

このアプローチは、若手俳優たちの個性や自然な表現力を引き出すうえで非常に効果的でした。

こうした現場での信頼と尊重の文化は、キャストたちが自分のキャラクターを深く理解し、観客の心に残る演技を生む源泉となりました。

『スター・ウォーズ』が今なお愛され続ける理由のひとつには、その人間味あふれる演技の力があると言えるでしょう。

ジョージ・ルーカスが描いた世界『スター・ウォーズ/新たなる希望』の制作スタッフと舞台裏エピソードまとめ

『スター・ウォーズ/新たなる希望』は、決して順風満帆に作られた作品ではありませんでした。

むしろ、数え切れない困難と妥協なき挑戦が、作品に命を吹き込んでいったのです。

その裏側には、ジョージ・ルーカスの情熱と、彼を支えたスタッフ・キャストたちの強い信念がありました。

想像を超える情熱と挑戦が名作を生んだ

原作を断念したルーカスが自ら新たな宇宙神話を描き出したこと。

特撮に予算の大半を投じながらも、革新的な技術と若手キャストによって想像を超える映像と物語を形にしたこと。

こうした挑戦の一つひとつが、スター・ウォーズという伝説を構成する欠かせないピースとなっています。

後世に受け継がれる映画制作の礎

ルーカスのビジョンに共鳴したスタッフたちは、数々の技術革新を行い、現代映画のVFX技術の原点を築きました。

また、現場で起きたハプニングや即興の演技が、作品に“生きた魅力”を与えたことも見逃せません。

何より、「何もないところから、世界中の心を動かす物語を生み出すことはできる」という事実が、多くのクリエイターに希望を与え続けています。

『新たなる希望』というサブタイトルは、スクリーンの中の銀河だけでなく、映画という表現手段の未来に対しても贈られた言葉だったのかもしれません。

そしてこの作品は、今なお、私たちに創造する勇気と夢を与え続けてくれています。

- ルーカスは『フラッシュ・ゴードン』断念から新作構想へ

- 特撮予算が膨らみ無名俳優の起用へ

- モーションコントロールなど革新的技術を開発

- ミニチュアに傷をつける演出でリアリティ追求

- 「頭ゴツン」などNGを活かした名場面も誕生

- 若手とベテラン俳優のバランスが作品に深みを与えた

- 編集者マーシャ・ルーカスの手腕が緊張感を演出

- 困難の連続が名作を生んだ制作現場の舞台裏